近日,某大学体育教师在顶刊《自然》(Nature)发文,因学校宣传用词不够严谨,而引发舆论热议与质疑。

在此次事件中,同济大学教育评估研究中心主任樊秀娣观察到,现在有不少体育、美术与音乐领域的高校教师一哄而上,将论文发表作为唯一的职业目标,行业内也将论文发表情况作为评价专业水平的主要标准。他们可以拿到更多课题,职称也能升得更快,但真正从事本职工作的科研一线老师却因为缺少论文,在晋升职称时遭遇不少阻碍。

01

“C刊资源被少数人占据”

对于不少高校教师而言,发表论文都不是一件容易的事,尤其是在顶级期刊或核心期刊(C刊)上。评审严格、名额有限,许多一线教师需反复打磨稿件、历经多次退修,才能获得发表机会,这一过程往往耗时数年,一些人甚至因“论文门槛”影响职称晋升。

然而这种普遍困境与少数学者的“高产神话”却形成了鲜明对比,一些学者开始警惕C刊资源垄断现象。

去年年底,“全球产量最高文科学者”引发舆论关注。尽管该说法不准确,但知网统计显示其去年发表49篇论文,近40篇为C刊或C刊扩展,属国内发表C刊论文最多者之一。有学者指出,少数人掌握大量C刊资源问题突出。

其中以教育学领域为例,一项研究分析了2016年至2020年间36种教育学C刊的数据,调查这些期刊的发文趋势与模式。研究发现,顶尖学者和高层次大学(985和211高校)占据了绝大部分的发表资源。

对比高层次大学与普通大学在CSSCI和SSCI论文在2009到2018这段时间里的发表情况,发现高层次大学在C刊发表份额上升,在SSCI发表比例下降。原因在于高层次大学学者与国内期刊编辑和同行评审人员更熟悉,使得C刊发表对他们而言相对容易,这进一步加剧了C刊资源被少数人掌握的局面。

“如果你时间长了不发论文,可能职称一直停留在讲师或者副教授。在学术界,也有马太效应,就是20%的科研人员发表了80%的期刊论文。”南京信息工程大学管理工程学院副教授、博士生导师胡泽文表示。

一博士在读研究生接受央视新闻采访也感慨道,“期刊很多稿件都被约稿占据了,真正可以写论文发表出来的空间很少,资源很少,需求的人很多。”

02

取消科研论文等“必选”前置要求

麦可思曾开展过一项大学教师生存状况的研究,数据显示,88%的大学教师感到工作带来中重度压力,“科研或论文发表要求”(70%)成为最主要的压力来源。

关于高校教师论文发表的压力,一高等教育人士曾在科学网发文提到:英国高等教育政策研究所发表的一份报告指出,现代大学成了一种“焦虑机器”,学者们普遍存在心理健康问题,其原因是不断要求更多、更快产出论文。

为破解职称评审中的“一刀切”、简单化问题,进一步激发专业技术人才创新活力,教育部2022年发布的《关于进一步做好职称评审工作的通知》中明确,“不得将科研项目、经费数量、获奖情况、论文期刊层次、头衔、称号等作为职称评审的限制性要求”。

去年,教育部网站发布《山东大学以“四个坚持”加强辅导员队伍建设》一文提到,山东大学深化辅导员职称制度改革,提出了“落实‘双重身份、双线晋升’和‘专业技术职务评聘单列计划、单设标准、单独评审’要求,在思政系列职称评审中,取消科研论文、项目等‘必选’前置要求,推行体现立德树人贡献的代表性成果‘多选’机制,不断激发辅导员队伍创新活力。”

不过仍需指出的是,目前各高校在教师职称评审中,仍然有不同数量的论文发布规定。

一些高校教师出于发稿心切等心理,会刻意忽略期刊的发文水平,只求能尽快发刊,也就是发“水刊”。

当下,很多高校已建立起校内的期刊预警制度,创建本校的“负面清单期刊目录”“重点监控期刊目录”“SCI期刊黑名单”等,明确在“预警目录”上发表的论文不属于教职工工作业绩计分和奖励认定范畴,在科技评价中不予经费支持,在职称评审中不予认定。

通过梳理我们发现,高校创建的本校学术期刊预警名单,大多基于中国科学院文献情报中心发布的《国际期刊预警名单》《中国科学技术大学学术论文负面期刊清单》,以及其他学术界公认或媒体公开曝光披露,不规范、质量低劣的刊物编制。

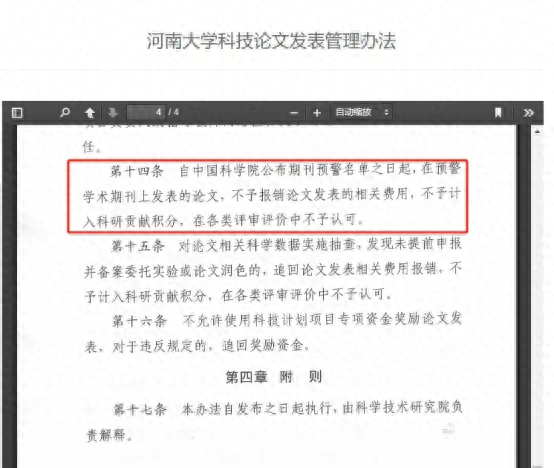

譬如,2022年4月8日发布的《河南大学科技论文发表管理办法》中明确提出:“自中国科学院公布期刊预警名单之日起,在预警学术期刊上发表的论文,不予报销论文发表的相关费用,不予计入科研贡献积分,在各类评审评价中不予认可。”

03

对教师评价,应破“唯论文”!

回溯至20世纪80年代末,南京大学率先从国外引入SCI论文指标,作为当时教师职称评审及博士生学位授予的关键评价依据,这一决策对我国高等教育产生深远影响。自90年代起,由于过度追求论文数量等因素,导致科研价值取向扭曲,南京大学开启改革之路。自2014年起,该校明确提出开展问题导向的原创研究;到了2018年,又进一步构建起“三位一体原创驱动式”科学研究新模式。

当下,南京大学正积极践行一套综合评价体系,以质量和贡献为关键要素,以论文、奖项、专利、专著、决策咨询报告、文献整理、学术译著、艺术创作等各类成果形式为有力支撑。同时,对人才的考察覆盖整个培养周期,全方位考量其在师德师风、教育教学、科学研究、社会服务以及专业发展等多维度的表现。

南京大学的改革并非个例。

中国药科大学人事处处长钟文英指出,职称改革中破除“唯论文”导向并非完全不要论文,而是要破除“SCI至上”的倾向,注重高质量论文而非论文数量。

“教师晋升过程中,除了论文同时也要看他在教书育人、立德树人方面的表现,比如在本科生教学方面这样一些投入,包括主持国家自然科学基金的一些情况,它是一个综合的评价,综合考核后才有可能晋升。”上海交通大学科研院副院长、学术发展与成果处处长陆琪接受央视新闻采访谈到。

论文发表在高校教师职业发展中既有着重要地位,又存在诸多亟待解决的问题。

正如樊秀娣所指,现在教育科研评价改革正在不断发展和深化,许多顶尖高校已经不再仅看论文数量与发表的期刊等级。但一些学校依然过度重视顶刊论文,为此,她强调,应进一步关注学术成果的实际价值和贡献。

当职称评审不再唯论文数量论,当“水刊”失去生存土壤,高校教师才能真正回归学术初心。

主要参考文献:

[1]中科院发布2024国际期刊预警名单,聚焦论文工厂等问题. 澎湃新闻. [EB/OL]. 2024-02-19

[2]刘洋. 利用学术期刊发表论文实施诈骗,新型电信诈骗盯上高校师生[EB/OL]. [2024-08-14]. 新京报.

[3] 魏翠翠. 教师在顶刊发读者来信成“零的突破”:“类似情况大学里不在少数”。